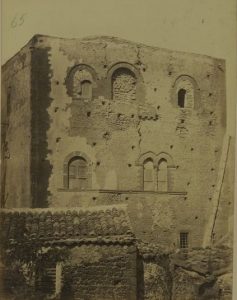

Nella contrada Flascio di Randazzo, a poca distanza dall’omonimo fiume, sorge un complesso composto da diversi corpi di fabbrica giustapposti, uno dei quali pertinente ai resti di un antico mulino ad acqua [Fig. 1], per la lavorazione dei cereali, le cui origini affondano nel lontano XII secolo.

Figura 1: Randazzo (CT), Contrada Flascio, I resti del mulino ai nostri giorni

L’odierna forma del toponimo che designa la contrada è l’effetto di una ipercorrezione, in quanto dalle antiche attestazioni, risalenti al Medioevo, la forma originaria era Fraxinu, il cui fitonimo dal latino fraxinus, attesta la presenza di un bosco di frassino.

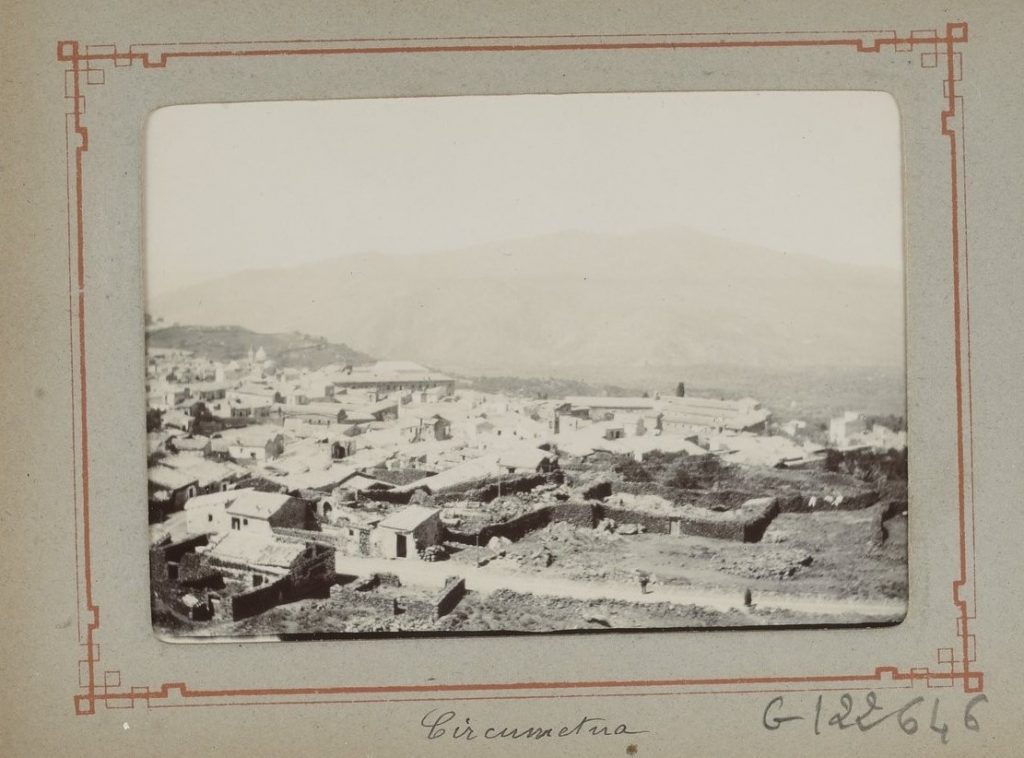

Il territorio che si estende lungo il fiume Flascio[1], da sempre crocevia naturale di passaggio, è un luogo di notevole rilevanza paesaggistica e di grande interesse storico-culturale, immerso nella natura incontaminata della valle dei Nebrodi [Fig. 2], il quale mantiene ancora quasi del tutto inalterati i caratteri insediativi delle comunità di tradizione agro-selvo-pascorali.

Figura 2: Medio bacino del fiume Flascio, versante meridionale dei Nebrodi, località Zarbata, foto Salvo Granato

Figura 2: Medio bacino del fiume Flascio, versante meridionale dei Nebrodi, località Zarbata, foto Salvo Granato

Ha attraversato secoli di storia, testimone nel 1061 del passaggio di Ruggero d’Altavilla (m. 1101), futuro conte di Sicilia, e del fratello Roberto il Guiscardo (1015-1085), che, racconta la cronaca di Malaterra[2], muovendo da Messina con il loro esercito, valicando i Nebrodi, sopraggiunsero «ad Fraxinos» (ai Frassini) e successivamente «ad Maniaci pratum» (al prato di Maniaci)[3].

Le origini del mulino mosso dall’energia idraulica è molto antica. Le prime testimonianze si hanno a partire dal I secolo a. C., nell’area del Mediterraneo orientale. La prima è più antica menzione di un mulino ad acqua o hydralétes è quella dello storico e geografo greco Starbone (50 a. C. – 25 d. C.), che nel suo trattato Geografia, descrive un mulino ad acqua a Cabria nel Ponto, fatto costruire dal re Mitridate VI Eupatore (120 a.C.- 63 a.C.) nel suo palazzo reale[4].

I Romani conoscevano il principio del mulino ad acqua: l’architetto romano Vitruvio Pollione (I sec. a.C.), nel quinto capitolo del libro X del suo trattato De Architectura, ne descrive il funzionamento, dopo aver descritto alcune ruote per il sollevamento dell’acqua:

Fiunt etiam in fluminibus rotae eisdem rationibus, quibus supra scriptum est. Circa earum frontes affiguntur pinnae, quae cum percutiuntur ab impetu fluminis, cogunt progredientes versari rotam, et ita modiolis aquam haurientes et in summum referentes sine operarum calcatura, ipsius fluminis impulsu versatae, praestant quod opus est ad usum. Eadem ratione etiam versantur hydraletae, in quibus eadem sunt omnia, praeterquam quod in uno capite axis [habent] tympanum dentatum et inclusum. Id autem ad perpendiculum collocatum in cultrum versatur cum rota partier: secundum id tympanum majus, item dentatum, planum est collocatum, quo continetur [axis habens in summo capite subscudem ferream, qua mola continetur]. Ita dentes ejus timpani, quod est in axe inclusum, impellendo dentes tympani plani, cogunt fieri molarum circinationes; in qua machina impedens infundibulum subministrat molis frumentum, et eadem versatione subigitur farina[5].

Vitruvio tace sulle condizioni che avevano determinato il passaggio di questa tecnologia dal mondo ellenico a quello romano. Tuttavia i Romani non ne fecero largo utilizzo data la rilevante disponibilità di schiavi e bestiame, sfruttati come forma alternativa di energia.

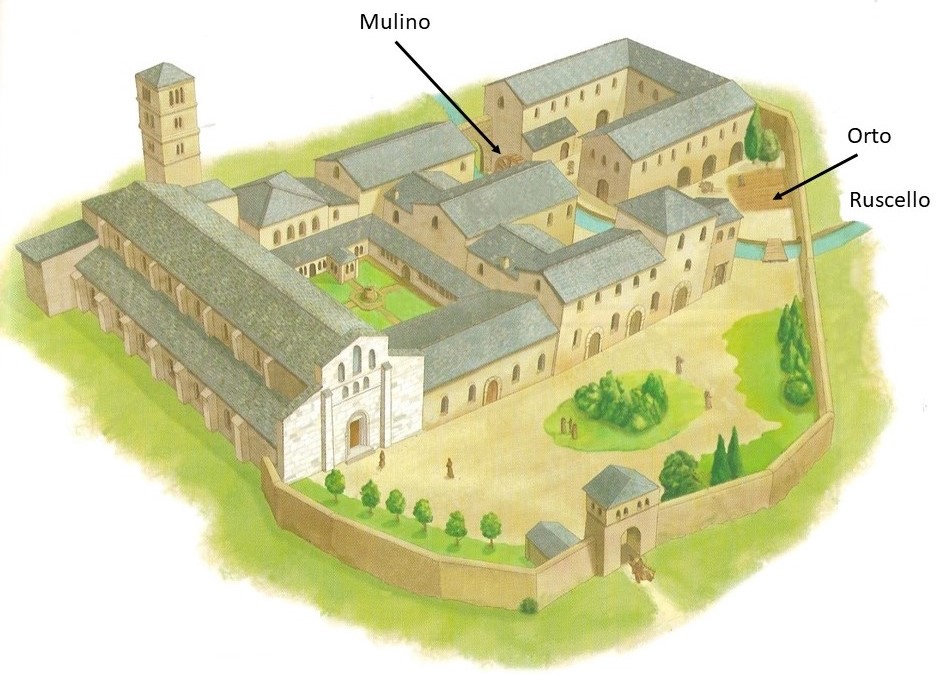

L’impiego e la diffusione del mulino ad acqua si diffuse largamente in Europa solo nel corso del Medioevo, favorita dai Benedettini: il capitolo LXVI (De ostiario Monasterii) della Regola di San Benedetto del 540 d. C. raccomanda un mulino ad acqua all’interno del monastero: «Monasterium autem (si fieri potest) ita debet construi, ut omnia necessaria, id est, aqua, molendinum, hortus, pistrinum, vel artes diversae intra Monasterium exerceantur»[6] (il monastero – se possibile – deve essere costruito in modo che tutte le cose necessarie, come l’acqua, un mulino, un orto, un forno, o i diversi mestieri debbano trovarsi all’interno del monastero) [Fig. 3].

Figura 3: Ricostruzione di un monastero benedettino

Figura 3: Ricostruzione di un monastero benedettino

In Sicilia la diffusione dei mulini idraulici la si deve soprattutto agli Arabi e ai Normanni, i quali incanalarono l’acqua dei fiumi e dei torrenti per impiegarla come fonte di energia cinetica per muovere la ruota idraulica.

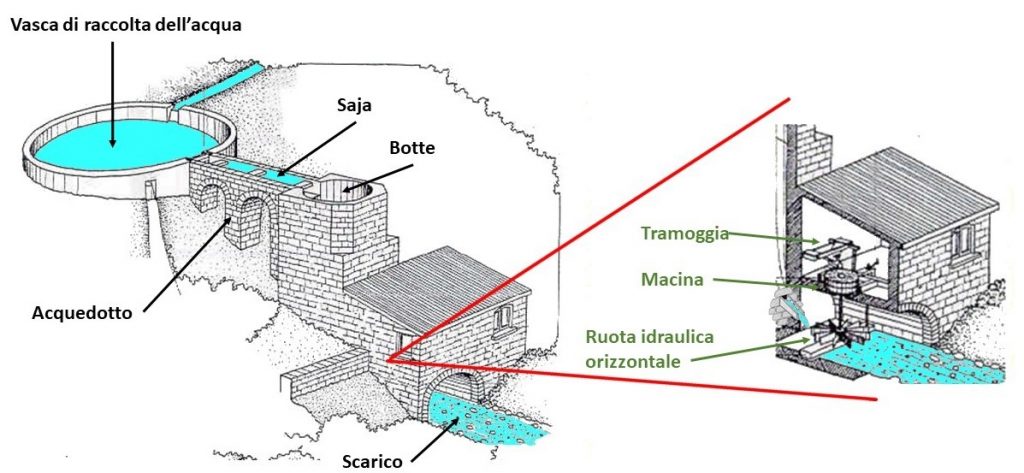

I mulini medievali della Sicilia, scrive Henri Bresc, erano strutture piccole che non necessitavano di una grande quantità di acqua. Questa, canalizzata dal fiume o dalla sorgente dentro una condotta, azionava una ruota in legno che trascinava la macina in pietra per la molitura[7]. Il tipo di mulino idraulico più diffuso in Sicilia era quello detto a ruota orizzontale o ritrecine [Fig. 4]. Per edificare un mulino e per utilizzare l’acqua del fiume era necessario ottenere una concessione regia, inoltre gli stessi erano soggetti al fisco regio. I proprietari erano per lo più i monasteri, i vescovadi, esponenti della classe feudale o della aristocrazia urbana[8]: ciò era dovuto al fatto che l’impianto di un mulino richiedeva un cospicuo investimento di capitale che solo costoro erano in grado di sostenere. Esso, inoltre, costituiva un’importante fonte di reddito sicura per il feudatario: in genere veniva concesso in affitto dietro pagamento di un canone annuo da corrispondere in natura o in denaro, il gabellotto, altresì, era tenuto a provvedere alle spese di manutenzione e delle eventuali migliorie.

Figura 4: Schema di funzionamento di un mulino a ruota orizzontale (ritrecine)

Figura 4: Schema di funzionamento di un mulino a ruota orizzontale (ritrecine)

Il documento più antico che annota la presenza di un mulino azionato ad acqua nel Val Demone, risale al 1082, quando il conte Ruggero d’Altavilla dona alla chiesa vescovile di Troina «unum molendinum in flumine»[9] (un mulino sul fiume).

Dell’antico impianto molitorio del Flascio si sono conservati parte dell’acquedotto ad archi a tutto sesto in pietra lavica e malta [Figg. 5-6], il quale convogliava attraverso un canale detto saja («sagitta») [Fig.7] l’acqua sino alla torre gradonata[10] [Fig. 8], un canale verticale di carico, meglio conosciuto come botte («buttis»), il quale raggiungeva diversi metri di altezza, uno degli elementi più importanti del mulino.

Figure 5-6: Resti dell’acquedotto ad archi a tutto sesto

Figure 5-6: Resti dell’acquedotto ad archi a tutto sesto

Figura 8: Resti del canale verticale di carico (botte)

Figura 8: Resti del canale verticale di carico (botte)

L’esistenza di un mulino nel tenimento detto di Fraxinum nel territorio di Randazzo, ci è documentata, indirettamente, per la prima volta nel maggio del 1140: in tale anno un certo Ronfredo de Nas[11] donava al monastero di Santa Maria di Valle Giosafat una certa chiesa con vigneto e «cum decima unius molendini»[12] (con la decima di un mulino) e con le decime degli uomini latini, ovvero sui Cristiani, e tanta terra quanta una coppia di buoi poteva arare per un anno[13]. Questo dimostra che il mulino, il più antico di cui si abbia notizia nella terra di Randazzo, era già presente e funzionante ben prima di questa data. Esso si ritrova menzionato in altri tre documenti. Il primo è una bolla rilasciata da papa Adriano IV – giudicata falsa da Garufi[14] – e datata primo marzo 1154[15], con il quale il pontefice confermava al monastero i privilegi rilasciati dai suoi predecessori, Innocenzo II, Eugenio III ed Anastasio IV. Il secondo è un privilegio di conferma dato dal re Gugliemo I il Malo (1120-1166), con il quale il sovrano procedeva a confermare al monastero i privilegi concessi allo stesso da suo padre Ruggero II e da altri baroni[16]. Il terzo è una lettera congiunta di Ludovico e Giovanna, datata primo aprile 1357, con la quale i sovrani ordinavano agli ufficiali della città di Messina, su richiesta dell’abate del monastero di Santa Maria di Valle Giosafat, di rispettare i diritti di possessione sui casali, concessi allo stesso dai tempi remoti sino alla morte di Roberto d’Angiò (1276-1343). Alla missiva seguiva il privilegio di conferma di Guglielmo II il Buono (1153-1189) del gennaio del 1188[17].

In seguito non si hanno altre menzioni fino al 1395, allorquando i sovrani Martino I il Giovane e Maria, con il privilegio del 28 giugno 1395, concedevano a Corrado Lancia[18], figlio del nobile Perruccio[19], il feudo vocatum lu Fraxinu, confiscato al ribelle Iohannes seu Antonius de Castella eius frater, posto nel territorio di Maniace[20], con tutti gli annessi e connessi, ovvero «herbagiis, glandagiis, decimis, censualibus, aquis, molendinis, aqueductibus, viridariis, vineis» (erbaggi, ghiande, decime, censi, acque, mulini, acquedotti, giardini, vigne)[21]. Questo documento è un’importante fonte d’informazioni, dato che oltre a confermarci l’esistenza del mulino, testimonia anche la presenza di una presa d’acqua, ossia la canalizzazione che adduce l’acqua del fiume all’impianto molitorio. Il fatto che nel privilegio venga impiegato il plurale molendinis e aqueductibus non implica necessariamente la presenza di più di un mulino così come di più di una presa d’acqua nel feudo.

Il feudo Fraxinu[22], incamerato dalla regia corte dopo la morte di Belengarie di Antiochia[23], venne concesso cum iuriribus et pertinenciis suis da Alfonso il Magnanimo, mediante un suo privilegio datato 11 gennaio 1421, al nobile aragonese Gonsalvo (Godinsalvo) de Monroy[24], militis camerarii et consiliarii regii [25].

Dopo solo tre anni, il 28 agosto 1424, Gonsalvo de Monroy donava, con atto di donazione inter vivos rogato dal notaio Nicola de Augusta, al miles Gomes de Quadro e ai suoi eredi e successori, i feudi di lu Fraxinu e di Briemi con le loro pertinenze «nemoribus vallonibus fluminibus rivis aquarum decursibus et saltibus glutis mandris tracirii mineriis molendinis viridariis terris cultis et non cultis» (boschi, valli, fiumi, torrenti, corsi d’acqua e salti, cereali, mandrie, … miniere, mulini, giardini, terre colte ed incolte), che l’infante Pietro, fratello del re Alfonso, confermava, con privilegio del primo novembre[26], escludendo e riservando, come di consueto, totalmente dalla presente conferma le leggi di lignare, le miniere, le saline, le foreste, i giardini e le antiche difese di dominio regio, e quelle cose spettanti dai tempi antichi allo stesso demanio[27].

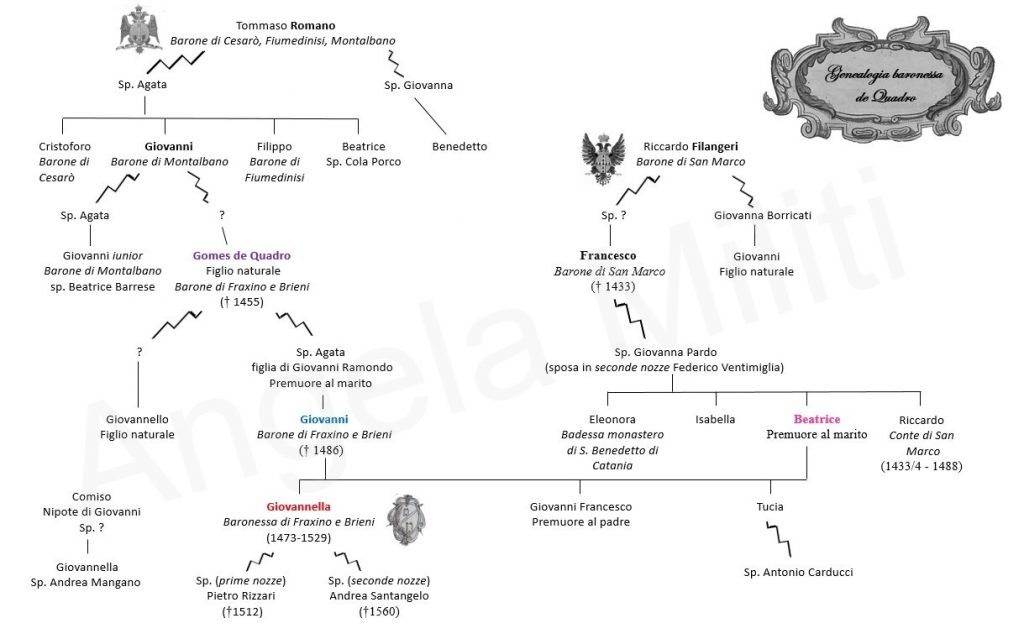

Gomes, con testamento del 25 agosto 1455, lasciò i due feudi al figlio Giovanni, che prestò omaggio feudale e giuramento di fedeltà a re Alfonso, innanzi al viceré Lop Ximen Durrea (de Urrea) il 16 luglio 1456[28], ed ancora a re Giovanni, l’8 giugno 1459, tramite il suo procuratore Pardus de la Casta[29]. Nel 1486, in seguito alla morte di Giovanni, (anno di redazione del suo testamento[30]) questi beni feudali passarono, per disposizioni testamentarie, alla figlia minore Giovannella (affidata, assieme alla sorella Tucia, alla tutela dello zio materno Riccardo Filangeri), che nel 1490 li portò in dote al miles Pietro Rizzari. Qualche anno dopo, il 5 novembre 1495, Giovannella prestava omaggio feudale e giuramento di fedeltà a re Ferdinando II, tramite il suo procuratore Angelo Rizzari[31].

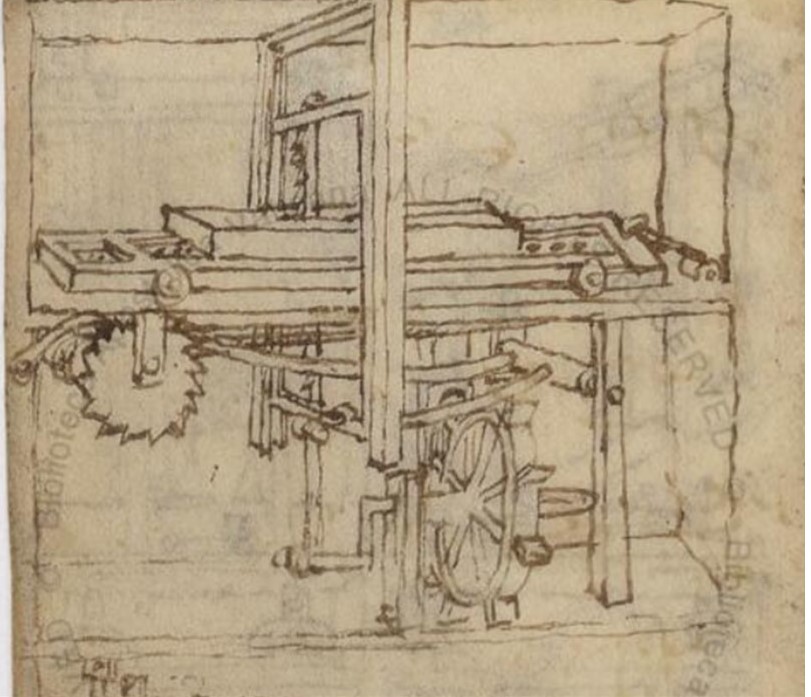

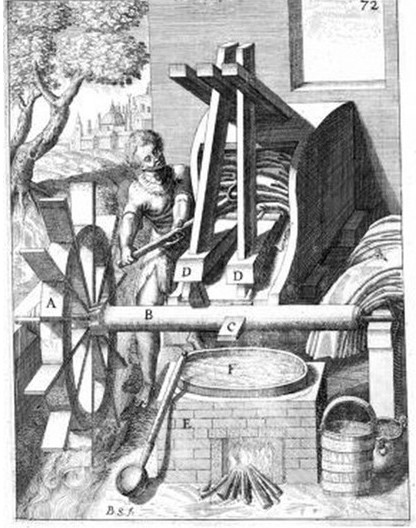

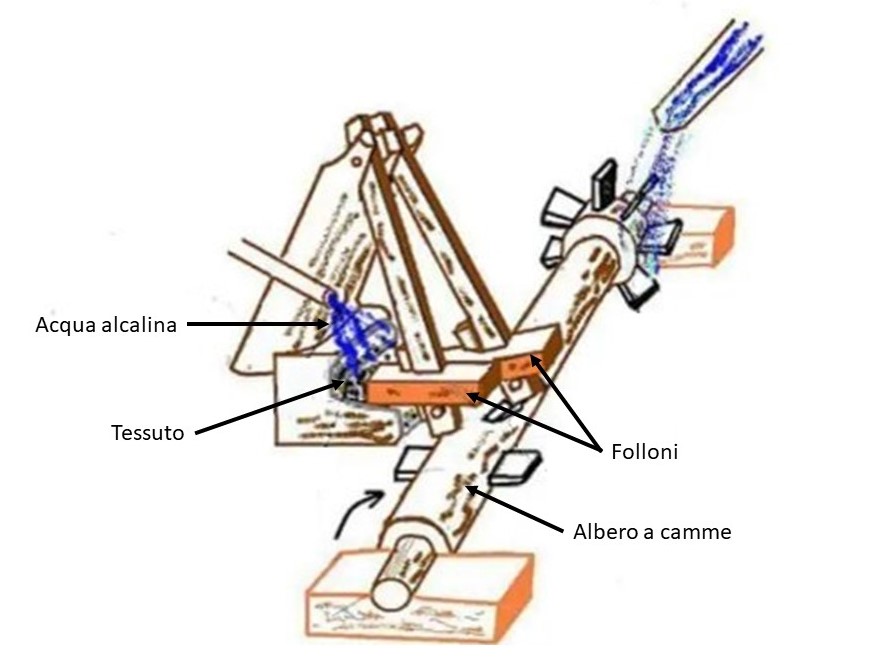

Stando all’elenco dei mulini esistenti nella terra e nella flomaria magna della terra di Randazzo – sottoposti al pagamento del censo regio -, riportato da Giovan Luca Barberi, segretario e maestro notaio della Real Cancelleria siciliana, nel suo Liber de Secretiis[32], sappiamo che, nel 1506, nel feudo Fraxino erano attivi due impianti molitori, uno vocato di Faso[33], al quale erano annessi anche una serra (serre), cioè una sega azionata da ruote idrauliche per segare i tronchi d’albero [Fig. 9], e un battinderio (bactinderio) o gualchiera, un mortaio per la follatura dei panni[34] [Figg. 10-11]; l’altro nominato lu Faxo subtani[35] dotato di una macina per i cereali e di un battinderio. La forma Faso/Faxo può essere dovuta ad un errore di scrittura con dimenticanza del relativo segno abbreviativo, ad una forma dialettale o ad una forma contratta di Fraxino. L’appellativo indica con l’avverbio di luogo subtani (sotto) la sua posizione, ovvero più a valle rispetto all’altro mulino, posizionato più a monte.

Figura 9: Sega azionata da ruote idrauliche, rappresentazione di Francesco di Giorgio Martini del XV secolo, Biblioteca apostolica Vaticana, Codicetto, Urb.lat.1757, f. 165v

Figura 9: Sega azionata da ruote idrauliche, rappresentazione di Francesco di Giorgio Martini del XV secolo, Biblioteca apostolica Vaticana, Codicetto, Urb.lat.1757, f. 165v

Figura 10: Battinderio, G. A. Böckler, Theatrum machinarum novum, Noribergae 1662

Figura 10: Battinderio, G. A. Böckler, Theatrum machinarum novum, Noribergae 1662

Figura 11: Il moto di rotazione generato dalla caduta del getto d’acqua sul ritrecine, veniva trasmesso, oltre che alla macina, all’albero motore, provvisto di camme, del battinderio, il quale azionava a sua volta delle grandi gambe di legno o magli (folloni) che alternativamente battevano il tessuto grezzo di lana, in precedenza immerso in acqua, soda, urina e argilla, per perdere il grasso che rivestiva le sue fibre

Figura 11: Il moto di rotazione generato dalla caduta del getto d’acqua sul ritrecine, veniva trasmesso, oltre che alla macina, all’albero motore, provvisto di camme, del battinderio, il quale azionava a sua volta delle grandi gambe di legno o magli (folloni) che alternativamente battevano il tessuto grezzo di lana, in precedenza immerso in acqua, soda, urina e argilla, per perdere il grasso che rivestiva le sue fibre

La nobildonna, il 5 marzo 1507, donava i feudi, mediante una donazione irrevocabile inter vivos, di dubbia autenticità[36], alla chiesa di Santa Maria di Randazzo, che veniva in seguito confermata con regio assenso del 28 aprile e resa esecutiva il 31 luglio. Un ulteriore donazione inter vivos contribuì ad ingarbugliare le cose: nel novembre del 1513, Giovannella donava i feudi con le loro pertinenze «terragiis herbagiis nemoribus aquarum decursibus et aliis» ad Andrea Santangelo – sposato in seconde nozze dopo la morte di Pietro Rizzari – ed ai suoi eredi e successori in perpetuum.

Non è possibile, in questa sede, offrire una disanima completa dell’intrigata vicenda, che sarà trattata più ampiamente in un saggio in corso di stesura, a ogni modo, qui sarà sufficiente accennare che alla morte della baronessa Giovanella (avvenuta il 15 luglio 1529), il notaio Pietro Paolo Russo di Randazzo investiva Iohannes Georgius Preximone, procuratore della chiesa di Santa Maria, nel «naturalem civilem corporalem actualem realem» (naturale, civile, corporale, attuale, reale) possesso del feudo Fraxinu, attraverso la consueta cerimonia che dava veste ufficiale alla titolarità del feudo. L’atto solenne ebbe luogo sulle terre del feudo, il 30 luglio 1529, alla presenza del notaio, dei testimoni e degli ufficiali di Randazzo, seguendo una precisa ritualità e specifici gesti, nel nostro caso, «per tactum lapidis erbarium aquarum» (attraverso il tocco della pietra di confine, delle erbe e delle acque), e per incisione degli alberi come solita tradizione[37].

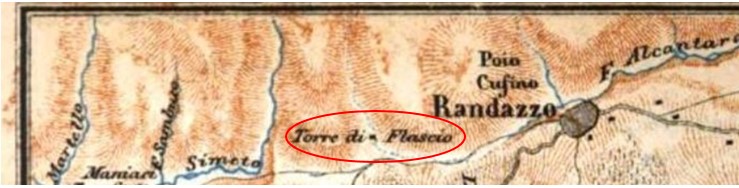

Del mulino non si hanno notizie successive fino alla metà del XIX secolo (1847), quando il Plumari nel suo manoscritto Storia di Randazzo, disquisendo delle chiese della città, riportava che la «Chiesa dè SS. TRE-RÈ, fin’oggi esistente presso la Torre del Fraxio»[38]. Come si legge dalle parole del reverendo la chiesa dedicata ai Santissimi Tre Re (Re Magi) si trovava vicino alla Torre del Flascio, ovvero la botte del mulino, denominata così dallo storico e in alcune mappe topografiche [Fig. 12] per la sua della somiglianza con una torre.

Figura 12: Particolare della mappa «Contorni dell’Etna» pubblicata da Karl Baedeker nel 1869

Figura 12: Particolare della mappa «Contorni dell’Etna» pubblicata da Karl Baedeker nel 1869

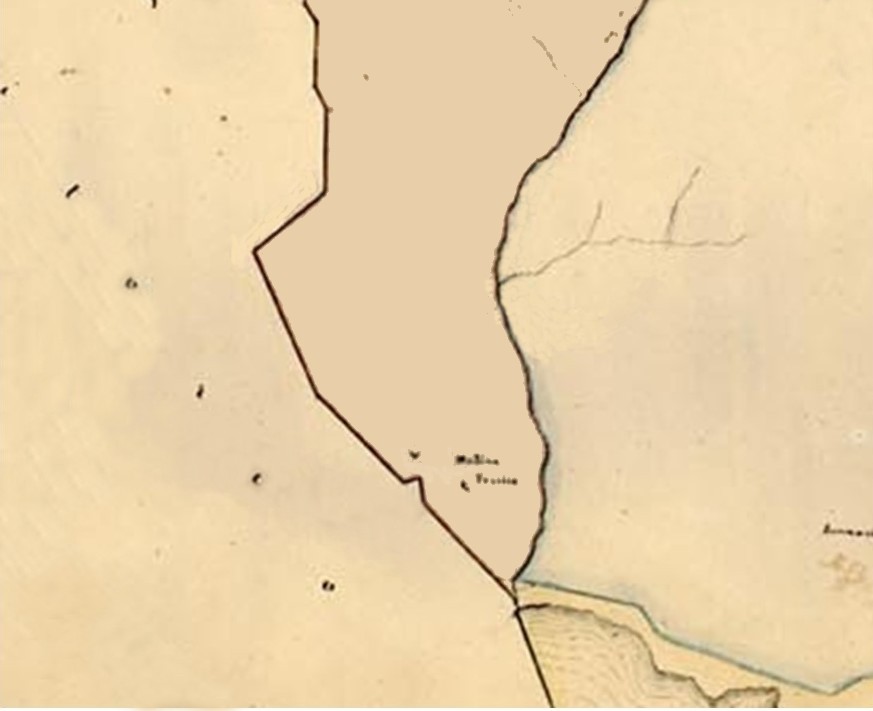

Seguendo le indicazioni del Plumari e confrontandole con i dati topografici e quelli ricavati dalle Mappe del Catasto borbonico del 1852 [Fig. 13] e dal Sommarione del Catasto provvisorio siciliano del 1852, che registra una chiesa e un mulino di proprietà dell’Opera de Quatris[39], è possibile identificare la chiesa dei Santissimi Tre Re con la chiesetta annessa alla masseria, un tempo appartenuta alla baronessa de Quadro, della quale oggi restano solo i ruderi[40] [Fig. 14] e una rara fotografia d’epoca, riportata nel libro Le cento chiese di Randazzo di Salvatore Rizzeri[41] [Fig. 15].

Figura 13: Particolare, Mappa del Territorio di Randazzo, Regione Siciliana, CRCD, U.O IV, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, mappa n. 151

Figura 13: Particolare, Mappa del Territorio di Randazzo, Regione Siciliana, CRCD, U.O IV, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, mappa n. 151

Figura 14: Ruderi della chiesa dei SS. Tre Re

Figura 15: Una rara foto (forse unica) della chiesa come si presentava alla fine degli anni ’90

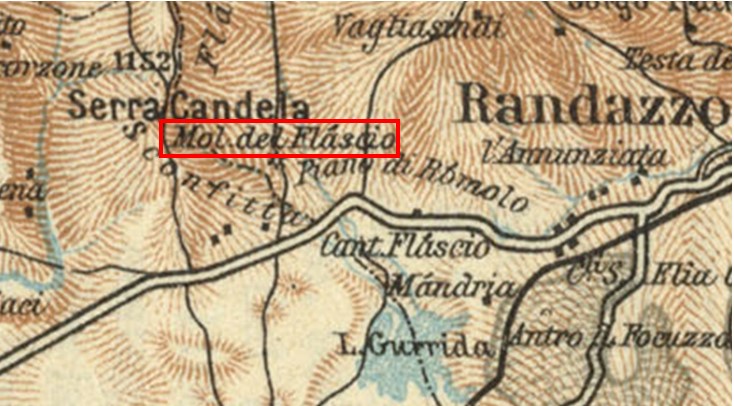

La presenza di questo mulino viene poi registrata nelle mappe “Europe in the XIX. Century – Third Military Survey -” del 1862-1876 [Fig. 16] e in una mappa edita dal Touring Club d’Italia nel 1919 [Fig. 17].

Figura 16: Particolare della mappa C26 “Europe in the XIX. Century – Third Military Survey”

Figura 16: Particolare della mappa C26 “Europe in the XIX. Century – Third Military Survey”

Figura 17: Particolare della mappa “Etna” edita dal Touring Club d’Italia nel 1919

Figura 17: Particolare della mappa “Etna” edita dal Touring Club d’Italia nel 1919

Ed ancora nel 1933 quando con il provvedimento del 28 settembre, viene riconosciuto all’arciprete Francesco Germanà, presidente pro tempore dell’Opera de Quatris, il diritto di ricavare dal torrente Flascio «mod.[42] 0,31 di acqua per sviluppare mediante il salto di m. 11, la forza nominale di HP[43] 4,55 allo scopo di azionare un molino»[44].

NOTE

[1] Il fiume Flascio ha origine dal lago Pisciotto nel territorio di Tortorici, a quota 1250 metri s. l. m. e dopo un percorso di circa 16 chilometri confluisce nel lago Gurrida, nel territorio di Randazzo. Ringrazio di cuore il mio caro amico Salvo Granato per avermi mandato la foto del fiume.

[2] Goffredo Malaterra fu un monaco benedettino di origine normanna, appartenente al monastero di S. Agata di Catania, di cui fu abate il vescovo di Catania Angerio. La sua opera in quattro libri, che nella sua edizione più recente, è intitolata De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, gli venne commissionata dal conte Ruggero I e rappresenta la cronaca “ufficiale” della conquista della Sicilia.

[3] GAUFREDI MALATERRAE, Historia sicula, in Rerum Italicarum Scriptores, ed. L. A. Muratori, Mediolani 1724, Tomus V, p. 562.

[4] Della Geografia di Strabone Libri XVII, volgarizzati da Francesco Ambrosoli, Milano 1834, Vol. IV, Libro XII, cap. 2, p. 146.

[5] MARCI VITRUVII POLLIONIS, De Architectura Libri decem, ed. by Jo. Gottlob Schneider, Venetiis 1855, X, col. 383. (Trad. “Anche lungo i fiumi si trovano delle ruote che funzionano con il medesimo sistema, di quelle che sono state descritte sopra. Intorno alle loro parti esterne sono attaccate delle pinne, che quando sono colpite dall’impeto del fiume fanno in modo che, mentre procedono, la ruota giri, e così, mediante la potenza del fiume e senza l’opera degli uomini, danno ciò che è necessario all’uso attingendo l’acqua con i secchielli e portandola in alto. Allo stesso modo si muovono anche gli altri mulini ad acqua, nei quali vi sono tutte le medesime cose, eccetto che hanno in un capo dell’asse inserita una ruota dentata. La stessa è messa di taglio in perpendicolare all’asse e gira insieme alla ruota: accanto a questa c’è una ruota più grande, anch’essa dentata, disposta orizzontalmente che è congiunta all’asse sulla cui estremità superiore vi è una graffa di ferro a coda di rondine che è unita alla mola. Così i denti di questa ruota, che è inclusa nell’asse, mettendo in movimento i denti della ruota in orizzontale creano il movimento circolare delle mole. Sopra questa macchina vi è una tramoggia che somministra frumento alla mola, la quale a sua volta girando lo riduce in farina”).

[6] GREGORIO MAGNO, Vita di San Benedetto e la Regola, Città Nuova Editrice, Roma 2006, pp. 230-232.

[7] H. BRESC, «Mulini e paratori nel Medioevo siciliano», in H. BRESC – P. DI SALVO, Mulini ad acqua in Sicilia. I mulini, i paratori, le cartiere e altre applicazioni, L’Epos, Palermo 2001, p. 31.

[8] A. GIUFFRIDA, Permanenza tecnologica ed espansione territoriale del mulino ad acqua siciliano (secoli XIV-XVI), in Archivio storico per la Sicilia orientale, LXIX, fasc. II, 1973, p. 204.

[9] R. PIRRI, Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, ed. by A. Mongitore – V. M. Amico, Panormi 1733, Vol. I, p. 495.

[10] Tipo di torre diffusa nell’area etnea e nel territorio centroisolano, con anelli in pietra a giacitura fortemente inclinata; mentre sui Nebrodi e sui Peloritani era diffusa la torre verticale, alta circa 10 metri, con pareti leggermente scarpate, che comprendevano al suo interno il condotto forzato (‘utti) ottenuto da blocchi quadrati con foratura troncoconica a restringimento progressivo per la tenuta stagna. La molitura, https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/museomistretta/02_pulsanti/ percorsi/07_grano_tessitura/pagine/pagine/004.htm (ultimo accesso 03//02/2023).

[11] In altri documenti Romfredo de Nas (Archivio di Stato di Palermo [=ASPa], Tabulario dei monasteri di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat e di San Placido di Calonerò, perg. n. 23a; Edizione in P.F. KEHR, Papsturkunden in Sizilien, Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Göttingen 1899, I, pp. 348-354); Rafrè di Naso (P. COLLURA, Appendice al regesto dei diplomi di Re Ruggero compilato da Erich Caspar, in «Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani», Palermo 1955, p. 602). Un certo Raffredo de Nasa (Roffredo di Naso in E. CASPAR, Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch – sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904, p. 487) compare in qualità di testimone in un diploma della contessa Adelasia e del figlio Ruggero dato a Palermo il 12 giugno 1112. (R. PIRRI, Sicilia Sacra, cit. p. 81; A. MONGITORE, Bullae, privilegia et instrumenta Panormitanae Metropolitanae Ecclesiae, Regni Siciliae primariae, collecta, notisque illustrata, Panormi 1734, p. 17) Egli, probabilmente, è da identificarsi con quel Goffredo de Garres, a cui il Gran Conte Ruggero donò, nel 1094, metà del castello di Naso. Un Galtere di Garres di Naso (γαλτέρη διγαρρες της νάσου) viene menzionato in un documento del 1134 concernente una controversia, intorno all’uso e al possesso di taluni poderi, tra Giovanni vescovo di Patti e Galtere de Garres, risolta innanzi a Ruggero II (G. SPATA, Diplomi greci siciliani inediti, Torino 1871, doc. II, pp. 16-20).

[12] Un tributo equivalente alla decima parte del reddito annuale.

[13] «Item in territorio Randacii in tenimento quod dicitur / fraxinum quandam ecclesiam cum vinea et cum decima unius molendini et cum decimis / hominum latinorum et tanta terra quanta sufficit ad par unum boum arare per unum annum / concessam predicto monasterio a Ronfredo de Nas». Catania, Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero, Tabulario dei monasteri di San Nicolò l’Arena di Catania e di S. Maria di Licodia, Apostolice sedis, perg. 10 (ex 2.27.F.1).

[14] C. A. GARUFI, I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia, in Documenti per servire alla Storia di Sicilia, I serie, XVIII, Palermo 1899, pp. 318-319.

[15] H.-F. DELABORDE, Chartes de Terre Sainte provenant de l’Abbaye de N.-D. de Josaphat, Paris 1880, doc. XXXI, pp. 72-78.

[16] C. A. GARUFI, I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia, op. cit., doc. XXIX, pp.67-72.

[17] G. TRAVALI, I diplomi angioini dello Archivio di Stato di Palermo, Palermo 1886, doc. XXI, pp. 29-38.

[18] Nato verso il 1380, barone di Ficarra. Nel 1403 sposa Laura Arezzo, figlia di Giacomo, protonotaro del regno, dalla quale ebbe Pietro, Valore, Violante e Giovanni. Per le informazioni sulla sua biografia, si rinvia a Dei Lancia di Brolo: albero genealogico e biografie, Palermo 1879, pp. 157-160.

[19] Pietro Lancia alias di Modica, figlio di Corrado Lancia e Margherita. Per la biografia si veda Ivi, pp. 143-151.

[20] Il feudo confinava con il «feudo ecclesie Sancti Pauli et cum feudo vocato la Porta di Randazu Nemori, cum feudo quod fuit Iohannis Preciosi et cum terra di lu Cumuni di Randazu et aliis confinibus».

[21] ASPa, Real Cancelleria [=RC], reg. 24, cc. 8v-9r.

[22] Sito e posto nel Val Demone, nel territorio di Randazzo, presso la «flomariam qui dissidit ad feudum Gurride secus viam publicam versus Maniachi propre Portam Randacii et iuxta territorium Ucrie et alios confines».

[23] Belengaria era figlia di Benedetto di Antiochia e della seconda moglie Margherita figlia del miles Nicola de Homodeo, il quale possedette il feudo Fraxinu. Nel 1345 Benedetto di Antiochia, secondo quanto risulta dall’ l’Adohamentum sub rege Ludovico, percepiva trenta onze di reddito ed in cambio era chiamato a corrispondere il servizio di un cavallo armato e mezzo (Imperatum Adohamentum sub Rege Ludovico, in R. GREGORIO, Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere, Palermo 1792, Tomo 2, p. 471). Alla morte del padre, Belengaria, che aveva sposato Niccolò de Claro, dovette difendere il possesso del feudo dalle rivendicazioni di suo cognato Federico de Tarento, marito della sorella ex patre Pina, il quale alterando la data del primo testamento del suocero e rilasciando falsa testimonianza, subentrò nel possesso dello stesso, escludendo Belengaria, tant’è che dalla “recensio pheudorum” del 1408 risultava possessore del feudo (Palermo, Biblioteca comunale, Constitucione, ordinaciones,capitula, privilegia, pragmatice Sanciones et leges municipales Regni Sicilie, ed. Johannem Matheum de Speciali, Panhormi 1492, Qq_H_124, f. 140r). Tuttavia la tenacia della gentildonna insieme all’abilità dell’illustre legum doctor siracusano Guglielmo Perno, portava, dopo 22 anni, alla verità e alla vittoria delle ragioni della stessa; il cognato Federico venne condannato, dal giudice della Regia Corte Ruggero de Berlione alla pena della decapitazione. Siracusa, Biblioteca Comunale, Libro di legge. Guillielmi de Perno Consilia 128, cons. 106, 107, ff. 189r-192v.

[24] Il Monroy come ricompensa per i servigi prestati a re Alfonso durante la conquista della Sardegna e della Corsica, ottenne dal sovrano, con privilegio del 16 aprile 1416, la concessione di tutti quei feudi, baronie e beni borgensatici che per scadenza, processo o decesso ed in qualunque altro modo fossero ricaduti nella disponibilità della Regia Corte, purché il loro reddito annuale non eccedesse la somma di onze 400. G. L. BARBERI, I Capibrevi, ed. by G. Silvestri, Vol. II: I feudi del Val di Demina, Palermo 1886, p. 118.

[25] ASPa, Protonotaro del Regno [=PR], reg. 23, cc. 55v-57v.

[26] ASPa, RC, reg. 55 bis, c. 57v-61r.

[27] «iuribus lignaminum siqua in dictis pheudis et eorum tenimentis regie curie debentur nec non mineriis salinis forestis solaciis et defensis antiquis que sunt de regio demanio et ea velut ex antiquo eiusdem regio demanio spectancia in regiis».

[28] ASPa, RC, reg. 100, cc. 2rv. Il testo del documento è edito in A. COSTA, L’ira del re e la fedeltà dei sudditi. Un quaternus di fideomagi della metà del Quattrocento, Associazione Mediterranea, Palermo 2013, p. 139, n. 4.

[29] ASPa, RC, reg. 100, c. 52r. il testo del documento è edito in Ivi, p. 249, n. 227.

[30] Giovanni, l’11 ottobre 1486, benché giacente nel letto, nella sua casa di Catania, malato di corpo ma sano di mente, dettava il suo testamento.

[31] ASPa, RC, reg. 193, cc. 524rv.

[32] ASPa, RC, Misc. II.48 (Liber de Secretiis), f. 196r; J. L. DE BARBERIIS, Liber de Secretiis, ed. by E. Mazzarese Fardella, Milano 1966, p. 189.

[33] Di questo mulino non c’è traccia.

[34] Nei mulini, spesso convivevano diversi impianti. I battinderi erano presenti nelle campagne in cui si praticava l’allevamento di ovini e in zone in cui la tessitura era largamente diffusa, mentre le serre erano presenti in prossimità di aree boschive, in quanto legate allo sfruttamento delle risorse forestali del territorio.

[35] Con tutta probabilità da identificarsi con l’edificio che costituisce l’oggetto del nostro studio.

[36] Si rinvia in proposito ad A. MILITI, La donazione della baronessa de Quadro: “l’arma segreta” del clero di Santa Maria per conquistare l’egemonia religiosa?, Randazzo segreta, https://randazzosegreta.myblog.it/2021/12/22/la-donazione-della-baronessa-de-quadro-larma-segreta-del-clero-di-santa-maria-per-conquistare-legemonia-religiosa/ (ultimo accesso 22/12/2021).

[37] La cerimonia è stata registrata in un atto notarile, redatta dallo stesso notaio, che contiene il verbale della presa di possesso del feudo.

[38] G. PLUMARI ED EMMANUELE, Storia di Randazzo trattata in seno ad alcuni cenni della Storia Generale di Sicilia, ms. 1847-49, Palermo, Biblioteca Comunale, Qq G76, Vol. I, p. 324, n. 20.

[39] Archivio di Stato di Catania, Catasto provvisorio siciliano, Sommarione di Randazzo, vol. 2229, Sezione L, nn. 10, 13 p. 372.

[40] Il tetto della chiesa crollò nel 2010. Si ritiene che essa possa identificarsi con la chiesa citata nel documento del maggio 1140. Ringrazio Carmelo Scalisi che gentilmente e con disponibilità mi ha messo a disposizione la masseria.

[41] Ringrazio il dottor Salvatore Rizzeri per avermi messo a disposizione la scansione della rara fotografia.

[42] Moduli.

[43] Cavallo vapore.

[44] Rassegna amministrativa, Riconoscimenti di utenze idriche, «Supplemento mensile economico-statistico a L’Energia Elettrica», Vol. X, Fasc. XII, Anno XII (dicembre 1933), p. 2.

FONTI DELL’ILLUSTRAZIONI

Le fotografie riprodotte nell’articolo, quando non specificato diversamente, sono state eseguite dall’autrice.

Figura 2: Medio bacino del fiume Flascio, versante meridionale dei Nebrodi, località Zarbata, foto gentilmente fornita da Salvo Granato.

Figura 3: Ricostruzione di un monastero benedettino, disegno tratto da https://education.minecraft.net/en-us/lessons/old-monastery (ultimo accesso 22/01/2023).

Figura 4: Schema di funzionamento di un mulino a ruota orizzontale (ritrecine), disegno tratto da I sentieri natura del Parco, a cura del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Figura 9: Sega azionata da ruote idrauliche, rappresentazione di Francesco di Giorgio Martini del XV secolo, Biblioteca apostolica Vaticana, Codicetto, Urb.lat.1757, f. 165v.

Figura 10: Battinderio, G. A. Böckler, Theatrum machinarum novum, Noribergae 1662, Tav. 72.

Figura 11: Disegno tratto da https://formiaelasuastoria.wordpress.com/2017/04/03/il-vico-gualchiera-e-il-vico-caposelice-a-formia/#jp-carousel-1501 (ultimo accesso 22/01/2023).

Figura 12: Particolare della mappa «Contorni dell’Etna» pubblicata da Karl Baedeker nel 1869, tratta da Karl Baedeker, Italy: Handbook for Travellers, Coblenz 1869, Vol. 3: Southern Italy, Sicily, p. 282.

Figura 13: Particolare, Mappa del Territorio di Randazzo, Regione Siciliana, CRCD, U.O IV, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, mappa n. 151, tratta da tratta da Le mappe del Catasto Borbonico di Sicilia. Territori comunali e centri urbani nell’archivio cartografico Mortillaro di Villarena (1837-1853), ed. by E. Caruso – A. Nobili, Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 2001, p. 330.

Figura 15: Una rara foto (forse unica) della chiesa come si presentava alla fine degli anni ’90, scansione gentilmente fornita dal dottor Salvatore Rizzeri.

Figura 16: Particolare della mappa C26 “Europe in the XIX. Century – Third Military Survey”, https://maps.arcanum.com/en/map/europe-19century-thirdsurvey/?layers=160%2C166&bbox=413982.94519251445%2C5779710.061815894%2C2063799.7636997588%2C6372861.401308862 (ultimo accesso 13/01/2023).

Figura 17: Particolare della mappa “Etna” edita dal Touring Club d’Italia nel 1919, tratta da Guida d’Italia, Touring Club d’Italia, 1919.